Theory of the Dérive

GUY DEBORD

One of the basic situationist practices is the dérive,1 a technique of rapid passage through varied ambiences. Dérives involve playful-constructive behavior and awareness of psychogeographical effects, and are thus quite different from the classic notions of journey or stroll.

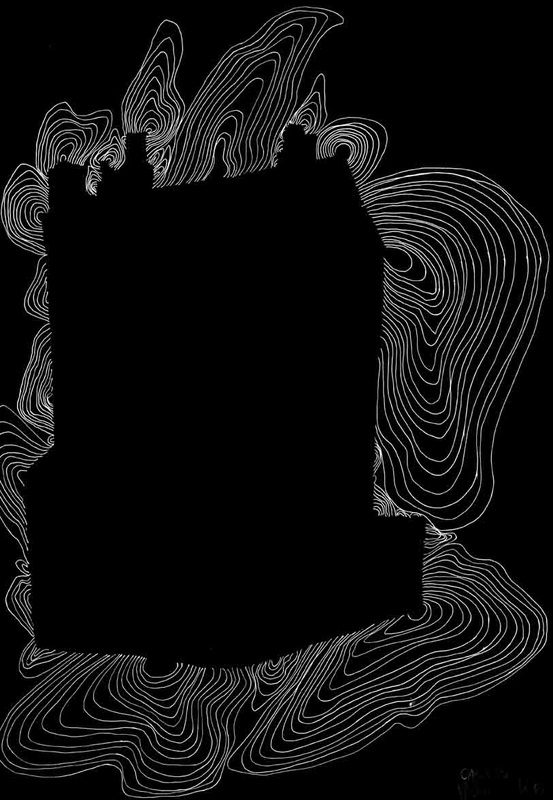

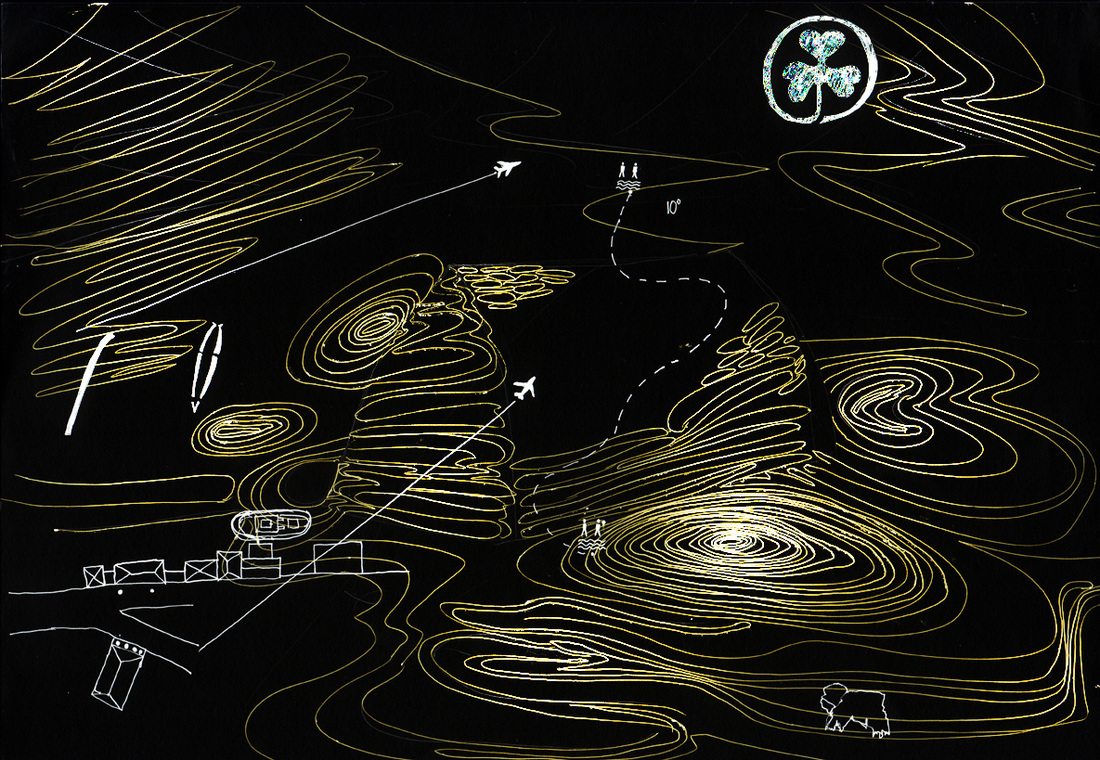

In a dérive one or more persons during a certain period drop their relations, their work and leisure activities, and all their other usual motives for movement and action, and let themselves be drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find there. Chance is a less important factor in this activity than one might think: from a dérive point of view cities have psychogeographical contours, with constant currents, fixed points and vortexes that strongly discourage entry into or exit from certain zones. But the dérive includes both this letting-go and its necessary contradiction: the domination of psychogeographical variations by the knowledge and calculation of their possibilities. In this latter regard, ecological science, despite the narrow social space to which it limits itself, provides psychogeography with abundant data.

The ecological analysis of the absolute or relative character of fissures in the urban network, of the role of microclimates, of distinct neighborhoods with no relation to administrative boundaries, and above all of the dominating action of centers of attraction, must be utilized and completed by psychogeographical methods. The objective passional terrain of the dérive must be defined in accordance both with its own logic and with its relations with social morphology. (…) If chance plays an important role in dérives this is because the methodology of psychogeographical observation is still in its infancy. But the action of chance is naturally conservative and in a new setting tends to reduce everything to habit or to an alternation between a limited number of variants. Progress means breaking through fields where chance holds sway by creating new conditions more favorable to our purposes. We can say, then, that the randomness of a dérive is fundamentally different from that of the stroll, but also that the first psychogeographical attractions discovered by dérivers may tend to fixate them around new habitual axes, to which they will constantly be drawn back. (…)

At the opposite pole from such imbecilities, the primarily urban character of the dérive, in its element in the great industrially transformed cities that are such rich centers of possibilities and meanings, could be expressed in Marx’s phrase: “Men can see nothing around them that is not their own image; everything speaks to them of themselves. Their very landscape is alive.”(…)

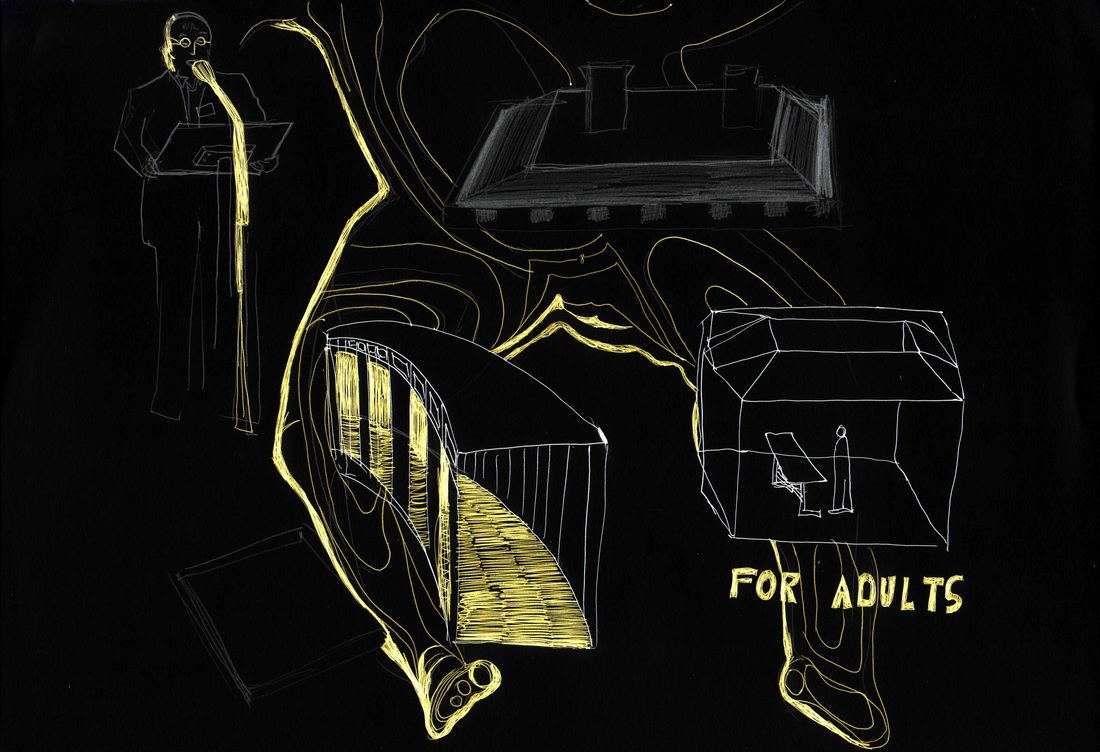

The spatial field of a dérive may be precisely delimited or vague, depending on whether the goal is to study a terrain or to emotionally disorient oneself. It should not be forgotten that these two aspects of dérives overlap in so many ways that it is impossible to isolate one of them in a pure state. But the use of taxis, for example, can provide a clear enough dividing line: If in the course of a dérive one takes a taxi, either to get to a specific destination or simply to move, say, twenty minutes to the west, one is concerned primarily with personal disorientation. If, on the other hand, one sticks to the direct exploration of a particular terrain, one is concentrating primarily on research for a psycho-geographical urbanism. (…)

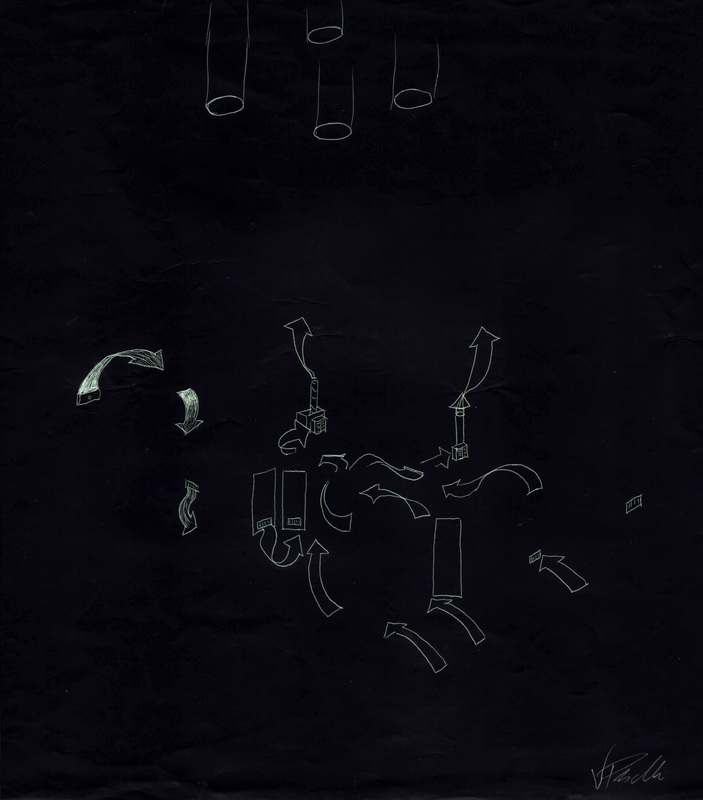

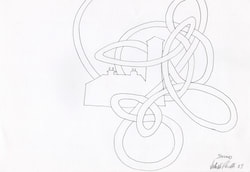

The exploration of a fixed spatial field entails establishing bases and calculating directions of penetration. It is here that the study of maps comes in – ordinary ones as well as ecological and psychogeographical ones – along with their correction and improvement. It should go without saying that we are not at all interested in any mere exoticism that may arise from the fact that one is exploring a neighborhood for the first time. Besides its unimportance, this aspect of the problem is completely subjective and soon fades away. (…)

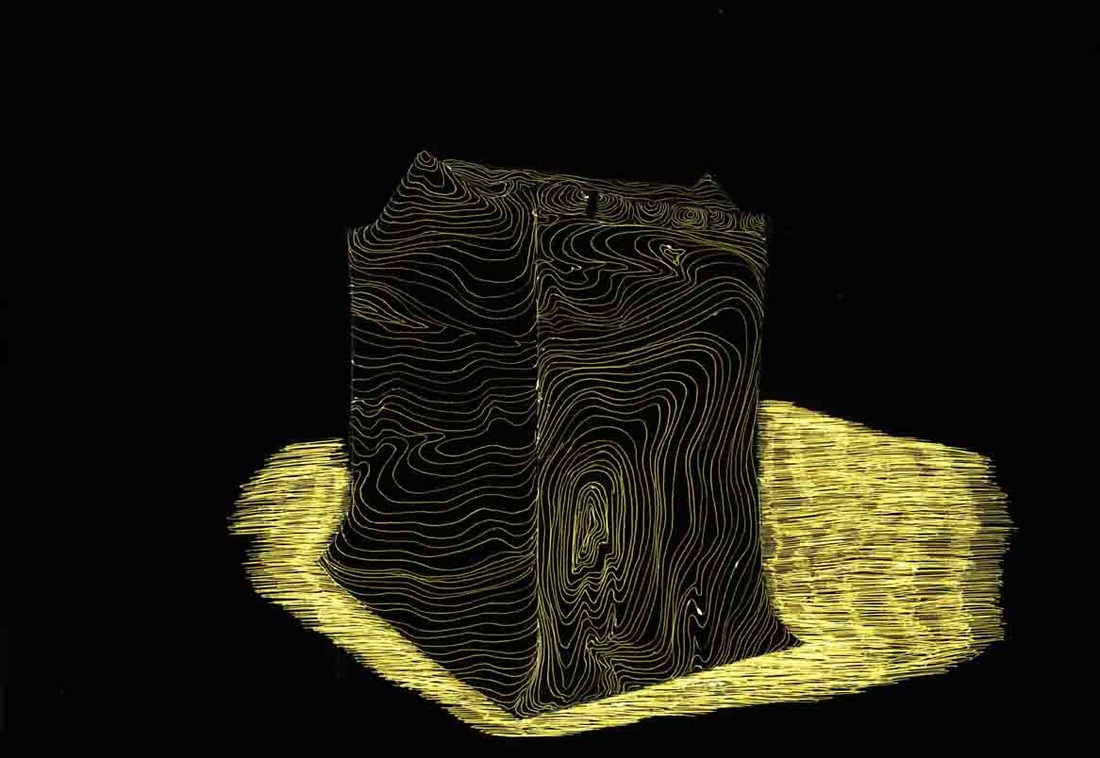

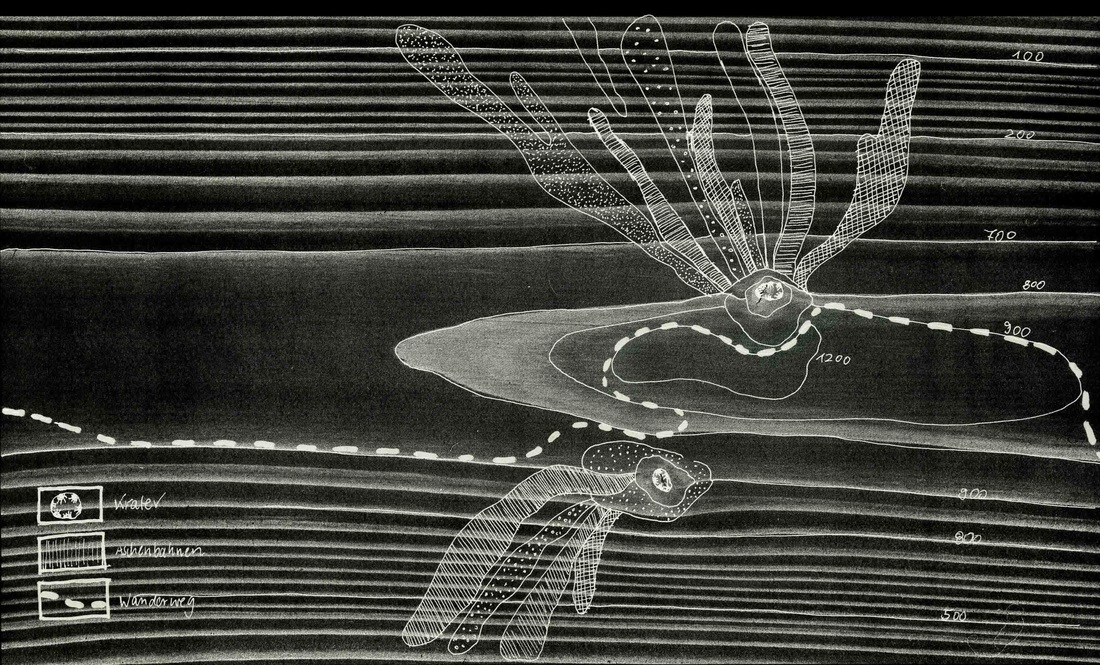

The lessons drawn from dérives enable us to draft the first surveys of the psychogeographical articulations of a modern city. Beyond the discovery of unities of ambience, of their main components and their spatial localization, one comes to perceive their principal axes of passage, their exits and their defenses. One arrives at the central hypothesis of the existence of psychogeographical pivotal points. One measures the distances that actually separate two regions of a city, distances that may have little relation with the physical distance between them. With the aid of old maps, aerial photographs and experimental dérives, one can draw up hitherto lacking maps of influences, maps whose inevitable imprecision at this early stage is no worse than that of the earliest navigational charts. The only difference is that it is no longer a matter of precisely delineating stable continents,

but of changing architecture and urbanism. (…)

In a dérive one or more persons during a certain period drop their relations, their work and leisure activities, and all their other usual motives for movement and action, and let themselves be drawn by the attractions of the terrain and the encounters they find there. Chance is a less important factor in this activity than one might think: from a dérive point of view cities have psychogeographical contours, with constant currents, fixed points and vortexes that strongly discourage entry into or exit from certain zones. But the dérive includes both this letting-go and its necessary contradiction: the domination of psychogeographical variations by the knowledge and calculation of their possibilities. In this latter regard, ecological science, despite the narrow social space to which it limits itself, provides psychogeography with abundant data.

The ecological analysis of the absolute or relative character of fissures in the urban network, of the role of microclimates, of distinct neighborhoods with no relation to administrative boundaries, and above all of the dominating action of centers of attraction, must be utilized and completed by psychogeographical methods. The objective passional terrain of the dérive must be defined in accordance both with its own logic and with its relations with social morphology. (…) If chance plays an important role in dérives this is because the methodology of psychogeographical observation is still in its infancy. But the action of chance is naturally conservative and in a new setting tends to reduce everything to habit or to an alternation between a limited number of variants. Progress means breaking through fields where chance holds sway by creating new conditions more favorable to our purposes. We can say, then, that the randomness of a dérive is fundamentally different from that of the stroll, but also that the first psychogeographical attractions discovered by dérivers may tend to fixate them around new habitual axes, to which they will constantly be drawn back. (…)

At the opposite pole from such imbecilities, the primarily urban character of the dérive, in its element in the great industrially transformed cities that are such rich centers of possibilities and meanings, could be expressed in Marx’s phrase: “Men can see nothing around them that is not their own image; everything speaks to them of themselves. Their very landscape is alive.”(…)

The spatial field of a dérive may be precisely delimited or vague, depending on whether the goal is to study a terrain or to emotionally disorient oneself. It should not be forgotten that these two aspects of dérives overlap in so many ways that it is impossible to isolate one of them in a pure state. But the use of taxis, for example, can provide a clear enough dividing line: If in the course of a dérive one takes a taxi, either to get to a specific destination or simply to move, say, twenty minutes to the west, one is concerned primarily with personal disorientation. If, on the other hand, one sticks to the direct exploration of a particular terrain, one is concentrating primarily on research for a psycho-geographical urbanism. (…)

The exploration of a fixed spatial field entails establishing bases and calculating directions of penetration. It is here that the study of maps comes in – ordinary ones as well as ecological and psychogeographical ones – along with their correction and improvement. It should go without saying that we are not at all interested in any mere exoticism that may arise from the fact that one is exploring a neighborhood for the first time. Besides its unimportance, this aspect of the problem is completely subjective and soon fades away. (…)

The lessons drawn from dérives enable us to draft the first surveys of the psychogeographical articulations of a modern city. Beyond the discovery of unities of ambience, of their main components and their spatial localization, one comes to perceive their principal axes of passage, their exits and their defenses. One arrives at the central hypothesis of the existence of psychogeographical pivotal points. One measures the distances that actually separate two regions of a city, distances that may have little relation with the physical distance between them. With the aid of old maps, aerial photographs and experimental dérives, one can draw up hitherto lacking maps of influences, maps whose inevitable imprecision at this early stage is no worse than that of the earliest navigational charts. The only difference is that it is no longer a matter of precisely delineating stable continents,

but of changing architecture and urbanism. (…)

1 dérive: literally “drift” or “drifting.” Like d.tournement, this term has usually been anglicized as both a noun and a verb.

“Théorie de la d.rive” was published in Internationale Situationniste #2 (Paris, December 1958). A slightly different version was first published in the Belgian surrealist journal Les Lévres Nues #9 (November 1956) along with accounts of two d.rives. This translation by Ken Knabb is from the Situationist International Anthology (Revised and Expanded Edition, 2006).

“Théorie de la d.rive” was published in Internationale Situationniste #2 (Paris, December 1958). A slightly different version was first published in the Belgian surrealist journal Les Lévres Nues #9 (November 1956) along with accounts of two d.rives. This translation by Ken Knabb is from the Situationist International Anthology (Revised and Expanded Edition, 2006).

Theorie des Umherschweifens

GUY DEBORD

Unter den verschiedenen situationistischen Verfahren ist das Dérive, das Umherschweifen, eine Technik des eiligen Durchquerens abwechslungsreicher Umgebungen. Das Konzept des Umherschweifens ist untrennbar verbunden mit der Erkundung von Wirkungen psychogeographischer Natur und der Behauptung eines konstruktiven Spielverhaltens, was es in jeder Hinsicht den klassischen Begriffen der Reise und des Spazierganges entgegenstellt.

Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen widmen, verzichten für eine mehr oder weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemeinen bekannten Bewegungs- bzw. Handlungsmotive, auf ihre Beziehungen, Arbeits und Freizeitbeschäftigungen, um sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen. Dabei ist der Anteil des Zufälligen weniger ausschlaggebend, als man es im allgemeinen glaubt: vom Standpunkt des Umherschweifens aus haben die Städte ein psychogeographisches Bodenprofil mit beständigen Strömen, festen Punkten und Strudeln, die den Zugang zu gewissen Zonen oder ihr Verlassen sehr mühsam machen. Das Umherschweifen als Einheit umfasst aber zugleich dieses Sich-Treibenlassen und den notwendigen Gegensatz – die Beherrschung der psychogeographischen Variationen durch die Kenntnis und die Berechnung ihrer Möglichkeiten. Unter diesem letzten Aspekt können auch die von der Ökologie vorgelegten Daten – trotz der grundsätzlichen Beschränktheit des gesellschaftlichen Raumes dieser wissenschaftlichen Forschung – dem psychogeographischen Denken nützlich und hilfreich sein. Die ökologische Analyse des absoluten bzw. relativen Charakters der Einschnitte in das städtische Gewebe, der Rolle des Mikroklimas, der Elementareinheiten, die sich völlig von den Verwaltungsvierteln unterscheiden, und besonders der beherrschenden Wirkung von Zentren der Anziehungskraft soll durch die psychogeographische Methode benutzt und ergänzt werden. Das objektive, leidenschaftliche Gebiet, auf dem sich das Umherschweifen bewegt, muss zugleich entsprechend seinem eigenen Determinismus und seinen Beziehungen zur sozialen Morphologie definiert werden. (…) Der Zufall spielt beim Umherschweifen eine um so wichtigere Rolle, als die psychogeographische Beobachtung heute noch wenig sicher ist. Die Zufallswirkung ist aber von Natur aus konservativ und tendiert dahin, in einem neuen Rahmen alles auf den Wechsel einer begrenzten Anzahl von Varianten und auf die Gewohnheit zurückzuführen. Da der Fortschritt nur die Störung eines der Felder ausmacht, auf denen sich der Zufall einspielt – durch die Schaffung neuer, für unsere Absichten günstigeren Bedingungen –, kann man sagen, dass sich der Zufall beim Umherschweifen grundsätzlich von dem beim Spazierengehen unterscheidet, dass aber die ersten entdeckten psychogeographischen Reize das umherschweifende Subjekt bzw. die Gruppe an neuen, zur Gewohnheit gewordenen Achsen festhalten können, zu denen alles sie ständig wieder hinführt. (…) Im Gegensatz zu solchen Verwirrungen entspräche der hautsächlich städtische Charakter des Umherschweifens, das in Kontakt mit den durch die Industrie veränderten Großstädten als Zentrum der Möglichkeiten und Bedeutungen steht, vielmehr dem Marxschen Satz: „Die Menschen können nichts um sich herum sehen, was nicht ihr Gesicht ist, alles spricht zu ihnen von ihnen selbst. Selbst ihre Landschaft ist beseelt.“ (…)

Der Spielraum des Umherschweifens ist mehr oder weniger genau danach bestimmt, ob diese Tätigkeit die Erforschung eines Geländes oder verwirrende emotionale Ergebnisse bezweckt. Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass diese beiden Aspekte vielfach interferieren, so dass es unmöglich ist, einen im reinen Zustand auszusondern. Schließlich kann aber z. B. der Gebrauch von Taxis eine ziemlich klare Trennungslinie bedeuten: Fährt man während eines Umherschweifexperiments mit einem Taxi zu einem bestimmten Ort oder einfach zwanzig Minuten nach Westen, so sucht man vor allem das persönliche Gefühl des Sich-Fremd-Fühlens. Bleibt man dagegen bei der direkten Erforschung eines bestimmten Gebietes, so gibt man der Erforschung eines psychogeographischen Urbanismus den Vorrang. (…) Die Erforschung eines festgelegten Spielraumes setzt also voraus, dass Basen bestimmt und Einfallslinien berechnet werden. Dafür müssen die Karten – die normalen, die ökologischen und psychogeographischen – studiert, richtiggestellt und verbessert werden. Es erübrigt sich zu sagen, dass die Vorliebe für ein an sich unbekanntes und nie durchwandertes Viertel keine Rolle spielt. Dieser Aspekt des Problems ist nicht nur belanglos, sondern auch ganz subjektiv und von kurzer

Dauer. (…) Die Lehren des Umherschweifens ermöglichen es erstmals, die psychogeographische Gliederung einer modernen Stadt aufzuzeichnen. Über das Erkunden der Umgebungseinheiten, ihrer Hauptbestandteile und räumlichen Zuordnung hinaus, nimmt man deren wesentliche Durchgangsachsen, ihre Ausgänge und Schutzzonen wahr. Man kommt zur zentralen Hypothese, dass es psychogeographische Drehscheiben gibt. Man misst die tatsächlichen Entfernungen zwischen zwei Gegenden in einer Stadt, die nichts mit dem gemeinsam haben, was man nach ungefährem Durchsehen eines Plans hatte glauben können. Mithilfe alter Karten, Luftbildaufnahmen und Umherschweifexperimente kann man die bisher fehlende Kartographie der Einflüsse aufzeichnen, deren Unzuverlässigkeit – die so lange andauern wird, bis eine riesige Arbeit geleistet worden ist – heute nicht größer ist als die der ersten Seekarten, nur mit dem Unterschied, dass es nicht mehr darum geht, beständige Kontinente genau abzugrenzen, sondern die Architektur und den Urbanismus zu verändern. (…)

Eine oder mehrere Personen, die sich dem Umherschweifen widmen, verzichten für eine mehr oder weniger lange Zeit auf die ihnen im allgemeinen bekannten Bewegungs- bzw. Handlungsmotive, auf ihre Beziehungen, Arbeits und Freizeitbeschäftigungen, um sich den Anregungen des Geländes und den ihm entsprechenden Begegnungen zu überlassen. Dabei ist der Anteil des Zufälligen weniger ausschlaggebend, als man es im allgemeinen glaubt: vom Standpunkt des Umherschweifens aus haben die Städte ein psychogeographisches Bodenprofil mit beständigen Strömen, festen Punkten und Strudeln, die den Zugang zu gewissen Zonen oder ihr Verlassen sehr mühsam machen. Das Umherschweifen als Einheit umfasst aber zugleich dieses Sich-Treibenlassen und den notwendigen Gegensatz – die Beherrschung der psychogeographischen Variationen durch die Kenntnis und die Berechnung ihrer Möglichkeiten. Unter diesem letzten Aspekt können auch die von der Ökologie vorgelegten Daten – trotz der grundsätzlichen Beschränktheit des gesellschaftlichen Raumes dieser wissenschaftlichen Forschung – dem psychogeographischen Denken nützlich und hilfreich sein. Die ökologische Analyse des absoluten bzw. relativen Charakters der Einschnitte in das städtische Gewebe, der Rolle des Mikroklimas, der Elementareinheiten, die sich völlig von den Verwaltungsvierteln unterscheiden, und besonders der beherrschenden Wirkung von Zentren der Anziehungskraft soll durch die psychogeographische Methode benutzt und ergänzt werden. Das objektive, leidenschaftliche Gebiet, auf dem sich das Umherschweifen bewegt, muss zugleich entsprechend seinem eigenen Determinismus und seinen Beziehungen zur sozialen Morphologie definiert werden. (…) Der Zufall spielt beim Umherschweifen eine um so wichtigere Rolle, als die psychogeographische Beobachtung heute noch wenig sicher ist. Die Zufallswirkung ist aber von Natur aus konservativ und tendiert dahin, in einem neuen Rahmen alles auf den Wechsel einer begrenzten Anzahl von Varianten und auf die Gewohnheit zurückzuführen. Da der Fortschritt nur die Störung eines der Felder ausmacht, auf denen sich der Zufall einspielt – durch die Schaffung neuer, für unsere Absichten günstigeren Bedingungen –, kann man sagen, dass sich der Zufall beim Umherschweifen grundsätzlich von dem beim Spazierengehen unterscheidet, dass aber die ersten entdeckten psychogeographischen Reize das umherschweifende Subjekt bzw. die Gruppe an neuen, zur Gewohnheit gewordenen Achsen festhalten können, zu denen alles sie ständig wieder hinführt. (…) Im Gegensatz zu solchen Verwirrungen entspräche der hautsächlich städtische Charakter des Umherschweifens, das in Kontakt mit den durch die Industrie veränderten Großstädten als Zentrum der Möglichkeiten und Bedeutungen steht, vielmehr dem Marxschen Satz: „Die Menschen können nichts um sich herum sehen, was nicht ihr Gesicht ist, alles spricht zu ihnen von ihnen selbst. Selbst ihre Landschaft ist beseelt.“ (…)

Der Spielraum des Umherschweifens ist mehr oder weniger genau danach bestimmt, ob diese Tätigkeit die Erforschung eines Geländes oder verwirrende emotionale Ergebnisse bezweckt. Nicht zu vernachlässigen ist die Tatsache, dass diese beiden Aspekte vielfach interferieren, so dass es unmöglich ist, einen im reinen Zustand auszusondern. Schließlich kann aber z. B. der Gebrauch von Taxis eine ziemlich klare Trennungslinie bedeuten: Fährt man während eines Umherschweifexperiments mit einem Taxi zu einem bestimmten Ort oder einfach zwanzig Minuten nach Westen, so sucht man vor allem das persönliche Gefühl des Sich-Fremd-Fühlens. Bleibt man dagegen bei der direkten Erforschung eines bestimmten Gebietes, so gibt man der Erforschung eines psychogeographischen Urbanismus den Vorrang. (…) Die Erforschung eines festgelegten Spielraumes setzt also voraus, dass Basen bestimmt und Einfallslinien berechnet werden. Dafür müssen die Karten – die normalen, die ökologischen und psychogeographischen – studiert, richtiggestellt und verbessert werden. Es erübrigt sich zu sagen, dass die Vorliebe für ein an sich unbekanntes und nie durchwandertes Viertel keine Rolle spielt. Dieser Aspekt des Problems ist nicht nur belanglos, sondern auch ganz subjektiv und von kurzer

Dauer. (…) Die Lehren des Umherschweifens ermöglichen es erstmals, die psychogeographische Gliederung einer modernen Stadt aufzuzeichnen. Über das Erkunden der Umgebungseinheiten, ihrer Hauptbestandteile und räumlichen Zuordnung hinaus, nimmt man deren wesentliche Durchgangsachsen, ihre Ausgänge und Schutzzonen wahr. Man kommt zur zentralen Hypothese, dass es psychogeographische Drehscheiben gibt. Man misst die tatsächlichen Entfernungen zwischen zwei Gegenden in einer Stadt, die nichts mit dem gemeinsam haben, was man nach ungefährem Durchsehen eines Plans hatte glauben können. Mithilfe alter Karten, Luftbildaufnahmen und Umherschweifexperimente kann man die bisher fehlende Kartographie der Einflüsse aufzeichnen, deren Unzuverlässigkeit – die so lange andauern wird, bis eine riesige Arbeit geleistet worden ist – heute nicht größer ist als die der ersten Seekarten, nur mit dem Unterschied, dass es nicht mehr darum geht, beständige Kontinente genau abzugrenzen, sondern die Architektur und den Urbanismus zu verändern. (…)

„Théorie de la dérive“ wurde in der Internationalen Situationniste #2 (Paris, Dezember 1958) ver.ffentlicht. Eine etwas andere Version wurde erstmals in der belgischen surrealistischen Zeitschrift Les Lèvres Nues #9 (November 1956) veröffentlicht, ebenso wie Berichte über zwei Dérives. Die deutsche Übersetzung wurde veröffentlicht in „Atlas Mapping. Künstler als Kartographen“, Turia & Kant, Wien, 1989, S. 156ff.